Zwei Schatten umschwirren sich in der Abenddämmerung. In einem wilden Tanz von Jäger und Beute jagt eine Fledermaus einen Nachtfalter. Eine Verfolgungsjagd wie diese lässt das Herz von Holger Goerlitz höherschlagen. Der Leiter einer Emmy Noether Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen erforscht, wie sich Fledermäuse und Insekten gegenseitig mithilfe von Schall wahrnehmen.

Text: Max-Planck-Gesellschaft

Viele Tiere können hören. Schall kann sehr weit tragen und er wird von Hindernissen kaum abgeschirmt. Gerade nachtaktive Tiere verlassen sich auf ihr Gehör, denn anders als die Augen funktionieren Ohren auch in der Dunkelheit.

Fledermäuse sind ein Paradebeispiel dafür, zu welch ausserordentlichen Leistungen das Gehör fähig sein kann. Die Tiere senden Laute aus und analysieren die Echos, die von der Umgebung zurückgeworfen werden. Dafür nutzen sie meist Ultraschall, also Frequenzen, die oberhalb des Hörbereichs des Menschen liegen. «Für uns sind die Laute der Fledermäuse daher meistens unhörbar. Trotzdem kann man den Begriff «Laute» wörtlich nehmen, denn die Lautstärke von Fledermausrufen erreicht den Pegel von Presslufthämmern oder sogar Düsenjets», sagt Holger Goerlitz.

Anhand der Zeitspanne vom Aussenden des Rufes bis zum Eintreffen des Echos berechnen Fledermäuse die Entfernung eines Objektes. Schwankungen in der Frequenz – also der Tonhöhe – der Dauer und der Lautstärke des Echos verraten den Tieren, ob das Objekt gross ist oder klein, glatt oder rau, ruhig steht oder mit den Flügeln schlägt. Auf diese Weise können sie Hindernisse identifizieren, potenzielle Beutetiere ausfindig machen und sogar mit Artgenossen kommunizieren. In der Natur ist dies nicht ganz einfach, denn Fledermäuse bewegen sich auf ihren nächtlichen Beuteflügen in komplexen Klangwelten: Artgenossen und Angehörige anderer Fledermausarten rufen, Nachtfalter fliegen umher, Laubheuschrecken singen, am Boden rascheln Käfer und in den Blättern säuselt der Wind.

Um die Ortungs- und Kommunikationsstrategien von Fledermäusen und ihrer Beute zu untersuchen, beobachten Goerlitz und sein Team die Tiere in freier Wildbahn und in Laborexperimenten. In einem Dorf im Nordosten von Bulgarien betreibt die Forschungsgruppe eine kleine Forschungsstation. In der dortigen Karstlandschaft haben sich Flüsse tief in den Fels eingegraben und an den Rändern unzählige Höhlen entstehen lassen. Hier finden viele Fledermausarten Unterschlupf und Nahrung. «Ein ideales Revier für Feldforschung und Laborexperimente», schwärmt Goerlitz.

Die Forschenden fangen die Jäger der Nacht beim Aus- oder Einflug in die Höhlen und bestücken sie mit Sensoren. Weil Fledermäuse nachtaktiv sind, finden die Experimente meist in den ersten Stunden nach Einbruch der Abenddämmerung statt. Mit Ensembles aus vier bis 22 Mikrofonen können die Forscher und Forscherinnen die Rufe vorbeifliegender Fledermäuse aufnehmen und Flugwege und Rufrichtung analysieren. Aus den minimalen Unterschieden in der Ankunftszeit des Schalls berechnen sie die Position der Tiere im Raum. Mikrofone direkt an den Beutetieren wiederum messen, was diese von den anfliegenden Angreifern hören.

Und dann heisst es abwarten – eingehüllt in mehrere Lagen Pullover, denn selbst im Frühjahr und Herbst kann es im nördlichen Bulgarien nachts empfindlich kalt werden. «Am beeindruckendsten ist es, wenn es noch nicht ganz dunkel ist, so dass wir die Fledermäuse und ihr Verhalten gerade noch selber beobachten können», berichtet Goerlitz.

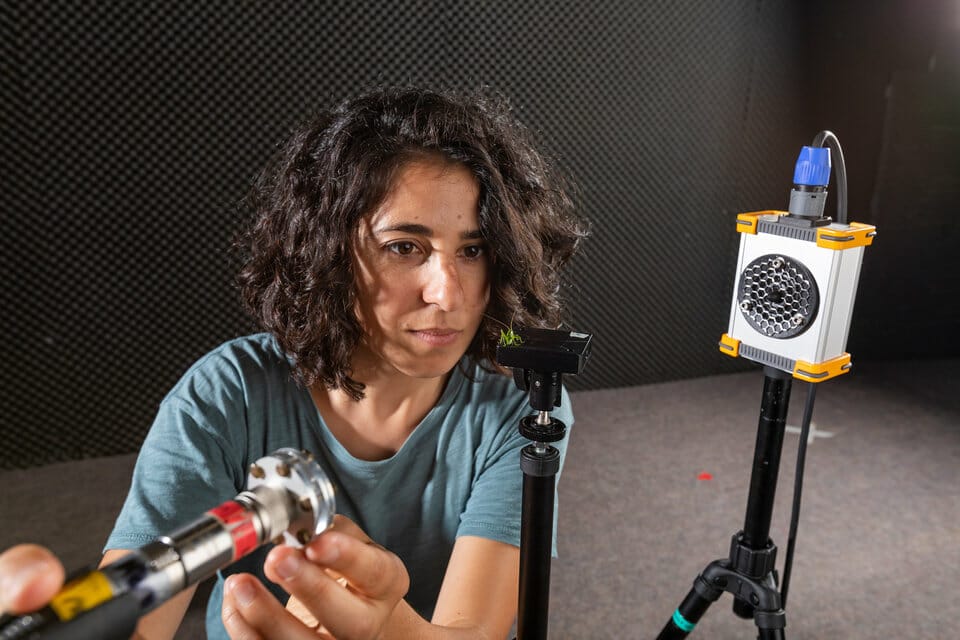

Manche Experimente können die Forschenden jedoch nur im Labor durchführen. An der Station in Bulgarien wie auch am Max-Planck-Institut in Seewiesen nutzen die Forscher hierfür mit Lautsprechern und Mikrofonen ausgestattete schallisolierte Flugräume – angepasst an den Rhythmus der Tiere natürlich in absoluter Dunkelheit.

Die Laborexperimente haben den Wissenschaftlern gezeigt, dass die Tiere ihre Echoortung spezifisch an die jeweilige Umgebung und Aufgabe anpassen. Im freien Luftraum rufen sie gleichmässig auf tiefen Frequenzen, denn diese tragen besonders weit. Dadurch können sie Hindernisse und Beute über größere Entfernungen hinweg aufspüren. In enger Umgebung, beim Landeanflug oder der Annäherung an eine Beute werden die Rufe dagegen kürzer, enthalten mehr Frequenzen und werden öfter wiederholt. Damit optimieren die Tiere verschiedene Aspekte der Echos – und somit die zeitliche Genauigkeit, die «Farbe», und die Häufigkeit der Information.

«Fledermäuse verraten uns also mit ihren Rufen, woran sie gerade interessiert sind.»

Holger Goerlitz

Welche Strategien Fledermäuse bei der Annäherung an Beutetiere verfolgen, können die Forscher seit kurzem auch mithilfe von tragbaren Miniatur-Messstationen untersuchen. Diese mit Sensoren bestückten Messstationen auf dem Rücken der Tiere sammeln nächtelang Daten über das natürliche Verhalten der Tiere in freier Wildbahn. Auf diese Weise haben Goerlitz und ein internationales Team von Kollegen herausgefunden, wie die Fledermäuse Beute von anderen Objekten im Hintergrund unterscheiden können: «Kurz vor dem Angriff verschwindet das Hintergrundecho und die Beschleunigungssensoren schlagen aus. Die Tiere drehen sich folglich kurz vor dem Angriff vom Hintergrund weg und zur Beute hin. So lassen sie den Hintergrund hinter sich und nehmen die Beute in den Fokus», erklärt Goerlitz.

Die Beutetiere sind den Attacken der Fledermäuse aber nicht wehrlos ausgesetzt: Nachtfalter zum Beispiel können die Echoortungslaute der Fledermäuse hören und reagieren mit raffinierten Ausweichmanövern auf die Angreifer. Und das, obwohl die Insekten ein sehr einfach aufgebautes Ohr besitzen. Es besteht lediglich aus einem Trommelfell sowie zwei Nervenzellen mit unterschiedlicher Empfindlichkeit. So können die Falter zwar einen breiten Frequenzbereich wahrnehmen und eine angreifende Fledermaus hören, aber keine einzelnen Frequenzen unterscheiden.

Zusammen mit einer Kollegin aus den USA hat Goerlitz herausgefunden, dass das Gehör der Insekten an die lokale Fledermaus-Gemeinschaft angepasst ist. Kommen beispielsweise in einer Region zusätzliche Arten vor, die mit hoher Frequenz rufen, sind auch die Ohren der Falter in diesem Frequenzbereich empfindlicher.

Auf einen Fledermaus-Angriff reagieren die Falter mit einem zweistufigen Ausweichmanöver: Ist die Fledermaus noch weit entfernt, ihr Signal also relativ leise, versuchen sie auf geradem Wege zu entkommen. Kommt der Räuber näher und werden die Raufe lauter, fliegen die Insekten im Zickzack, in Spiralen oder lassen sich auf den Boden fallen.

Diese Variation in den Ausweichmanövern erschwert Jägern die Jagd auf ihre Beute. Die Forscherinnen und Forscher wollen herausfinden, ob Nachtfalter unterschiedliche Ausweichmanöver einsetzen und welche am erfolgreichsten sind. Es wäre zum Beispiel möglich, dass jeder Falter alle Fluchtstrategien oder nur eine davon beherrscht. Die Vielfalt der Ausweichmanöver wäre dann ein Gruppenphänomen. Dies haben die Wissenschaftler mit hochempfindlicher Technik im Labor untersucht und die Reaktion von sieben Nachtfalterarten auf eingespielte Ortungsrufe von Fledermäusen gemessen. Dabei zeigte sich, dass jede Falterart anders manövriert. Bei manchen Arten unterscheiden sich zudem einzelne Tiere voneinander. «Da in einem Habitat mehrere Nachtfalterarten vorkommen, ist dies eine erfolgreiche Strategie gegen die Angreifer, da eine Fledermaus verschiedene Nachtfalterarten vermutlich nicht unterscheiden kann. Somit weiss sie nicht, wie die Beute reagieren wird», sagt Goerlitz.

Bislang kennen die Forschenden nur die Eigenschaften der beiden Nervenzellen, die dem Ohr der Falter direkt nachgeschaltet sind. Sie wissen aber kaum, was im Gehirn mit diesen Informationen geschieht. Goerlitz und sein Team wollen daher auch die neuronalen Grundlagen solcher Verhaltensweisen entschlüsseln. «Wie werden zum Beispiel die Eingänge vom linken und rechten Ohr zusammengeschaltet? Oder wie lange dauert es vom Eingang des Schalles bis zur Reaktion, und wie wird das Gehör von anderen Reizen wie Licht oder den Lockstoffen von Weibchen beeinflusst?»

Welche Strategien Beutetiere entwickelt haben, um ihre Räuber zu überlisten, untersuchen Holger Goerlitz und seine Gruppe auch an Laubheuschrecken. Diese kommunizieren selbst über Töne miteinander. Da die Heuschrecken sich damit gegenüber Fledermäusen verraten können, die nicht nur aktiv Ortungslaute aussenden, sondern auch passiv Geräusche wahrnehmen, müssen sie ihre Kommunikation an die nächtlichen Jäger anpassen. Manche Heuschrecken stellen deshalb ihr nächtliches Zirpen ein, wenn Fledermäuse in der Nähe sind. Andere lassen sich von den umherschwirrenden Jägern dagegen nicht aus der Ruhe bringen und singen unbeirrt weiter. «Interessanterweise sind das Arten, die schnell und mit hohen Frequenzen zirpen. Möglicherweise überlagern sich ihre Laute so mit den Echos der Umgebung, dass die Fledermäuse sich nicht mehr gut orientieren können», sagt Holger Goerlitz.

Erste Labordaten scheinen das zu bestätigen: Hören Fledermäuse via Lautsprecher den Gesang von Laubheuschrecken, sind sie beim Beutefang weniger erfolgreich. Wenn mehrere Heuschrecken gleichzeitig singen, könnte es zudem zu einer Art Stereoeffekt wie bei unseren Stereoanlagen kommen: Obwohl derselbe Schall aus zwei Quellen (Lautsprechern) stammt, nehmen wir nicht zwei getrennte Schallquellen wahr. Stattdessen lokalisieren wir ihn in der Mitte. Ähnlich geht es den Fledermäusen. Dadurch fällt es den Jägern schwerer, die Beute als einzelne Individuen wahrzunehmen und zu orten.

Bei den Beutetieren haben die Forschenden also verschiedene Anpassungen an die Jagdmethoden der Jäger beobachtet. Haben die Fledermäuse darauf reagiert, gibt es also eine Art Wettrüsten zwischen Jägern und Gejagten? «Viele Jahre lang hat man das geglaubt. Lehrbücher haben Fledermäuse und Nachtfalter als klassisches Beispiel einer Koevolution zwischen Räuber und Beute angeführt», so Goerlitz. Eine seiner Entdeckungen schien diese Auffassung zunächst zu bestätigen: So rufen Mopsfledermäuse, die sich auf die Jagd von hörenden Nachtfaltern spezialisiert haben, zehnmal leiser als andere Arten. Und je näher sie dem Falter kommen, desto leiser werden sie. Auf diese Weise gelingt es den Tieren, das Gehör ihrer Beute zu überlisten und den Falter zu fangen.

Diese Jagdstrategie hat aber den Nachteil, dass die Mopsfledermaus nur leise Echos ihrer Umgebung erhält und somit beinahe im Blindflug unterwegs ist. Dass sie dies in Kauf nimmt, könnte darauf hindeuten, dass der Vorteil bei der Nahrungssuche diese Nachteile ausgleicht.

Inzwischen glaubt Goerlitz das nicht mehr und untersucht eine alternative Erklärung. Viele nahe Verwandten der Mopsfledermaus suchen an Waldrändern, Gebüschen und über Wiesen nach Beute, indem sie auf die Raschelgeräusche der Insekten lauschen. So nahe an der Vegetation erzeugen laute Ortungsrufe auch laute Echos der Vegetation. Diese verdecken die leisen Raschelgeräusche der Insekten. Möglicherweise wollten die Vorfahren der Mopsfledermaus das verhindern und begannen deshalb, leiser zu rufen. Die Vorteile für die Jagd auf hörende Beute im freien Luftraum wären dann also mehr ein Nebeneffekt gewesen, den die Mopsfledermaus erst später ausnutzte.

Auch bei den Nachtfaltern gingen Forschende lange davon aus, dass sich ihr Gehör als Reaktion auf die Fledermäuse entwickelt hat. Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass die Falter möglicherweise schon Millionen Jahre vor dem Aufkommen von Fledermäusen hören konnten. Wenn das stimmt, wäre das Gehör zur Kommunikation und Wahrnehmung der Umwelt entstanden und nicht als spezielle Reaktion auf die nächtlichen Räuber. «Das Beispiel zeigt, dass die Ursache für eine evolutionäre Entwicklung oft nur schwer mit Sicherheit zu ermitteln ist», sagt Goerlitz.

Die Tatsache aber, dass sich die Falter stärker an die Fledermäuse angepasst haben als umgekehrt, hat für Goerlitz einen ganz einfachen Grund: «Für die Beute ist der Erfolgsdruck viel höher, denn für sie geht es um nichts weniger als das nackte Überleben. Für den Jäger geht es dagegen nur um eine weitere Mahlzeit.»